天马香泉旅游胜地

时间:2017-06-12 11:43:24 已有

人关注

天马香泉景区简介:

旅游,就是要在人生中留下一个完美的极致美好的回忆。泸西历史悠久,底蕴深厚,物华天宝,人杰地灵。滔滔红河水,巍巍哀牢山,孕育了蒙自这座蕴涵富饶资源、承载灿烂文明、充满生机活力的美丽城市,这个美丽的城市将会在你的旅途中给你带来绝对超值的美好回忆。

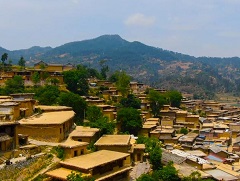

在泸西城南20余里的小逸圃村西北隅有一山,形如天马伏地,人们称之曰:天马山。在山之麓有一石岩,岩下有洞,洞涌泉水,碧清莹洁,甘甜清凉,人们称之为“香泉”。清康熙年间,于香泉之旁建有一寺,取名曰:天马寺。天马山古木参天,绿树成荫,鸟语花香;天马寺阁、轩、楼错落有致,红墙碧瓦,香泉淙淙,曲径通幽,景致典雅,古人称之为“天马香泉”。历代官绅名流常到此游览避署,赏泉唱吟,留下不少佳作。

天马山上树木蓊郁,古树参天,藤木交蔽,石壁嶙峋,跨香泉之上建有一寺,人称“观音阁”。香泉池之侧有唐神仙的“初隐崖”,上刻“仙基”二字摩崖题刻,下刻款识,但已剥蚀不辨。民末清初时期,泸西称为广西府,当时道教盛行。传说当时有个叫唐文显的人能知过去未来,后来跨鹤升天,人们称他为唐神仙。相传,唐神仙修道成仙之处就隐居于此。明知府包嘉在“天马香泉”中写道“寺旁水声潺潺,出自石窦中,酌而饮之,可赛麻仙姑之上。石壁嶙峋,藤木交蔽,蛟龙宅其内,爽气清冷,每致雨兴云,闻之骇异。”在民间则流传为,在香泉之上的一个石穴中,有两条蟒蛇偶尔窜出洞来,来到山麓香泉旁饮水,被老百姓看到,因此建了观音阁。因蟒蛇出没而建寺镇压,这一说法明显欠考证,却陡然增加了“天马香泉”的神秘色彩。

据清康熙三十年碑记载,香泉寺建于明末丙申,始建于大逸圃东,名“祯祥寺”后迁小逸圃南,名“太平寺”。后因兵燹,僧与绅耆共相谋划,于天马山麓,林木葱翠、泉石清幽处,择基迁大佛殿三间,以“香泉”名寺。此后陆续建有伽蓝、两厢等,终成规模,寺建成后历年多有修葺。据光绪七年重修碑记,殿、堂、亭、阁均具。现存前院,后院,有山门、大殿、厅、耳等。重要碑刻一通:康熙三十年李佐明撰书“天马山香泉寺碑记”。

香泉寺山门为门楼式结构,前半为门,后半为楼。屋顶为歇山顶式结构,主脊饰以吻兽、宝瓶。檐下施斗拱,繁缛可观,为清代典型风格。大门雀替做工尤为精巧,两侧是为透雕游龙,枋中是为一透雕宝珠,组成二龙戏珠,做工极精。门木构部分均雕刻,彩绘,或以金地红漆,至今仍栩栩生辉,光彩夺目。香泉寺大殿俗称大佛殿,殿单檐硬山屋顶,面阔15米,进深12米,三开间、三进间。两檐柱间存二龙戏珠雀替,型制粗犷古拙,而雕工不失其精。殿台梁式结构,用料粗大,极显古朴。殿右庑建筑如民居,设楼。庑楼下山墙嵌康熙三十年砂石碑一块,碑通高152厘米,宽69厘米,碑四周刻云纹。半圆碑额,额高19厘米,刻太极图,图下刻“常住真心、永同金石”八字。碑右半为李佐明撰碑文,文12行,行62字不等。左半为“常住田粮数目”附勒。附勒计14行,行62字不等。

“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。昔日郡内名流名士如陈王廷、李佐明等辈,把泉汙茗,踞石看云,吟诗联句,竟日忘返。明张瑞诗云:“群峰赞逸圃,碧汉走神骢;跑地灵泉涌,驰云圣脉通;八功堪比德,三味岂殊踪;一滴如甘露,清泉味正同。”民国张家骥又诗云:“谷水清清草色鲜,谁将神物一挥鞭?行空只为思渴饮,趵突甘方肯让先。”这让天马香泉更加名声大噪,美名远扬。

位置:云南省红河哈自治州泸西县